发布于 2024-03-08 来源:复禾疾病百科

DIC临床表现与原发病、临床类型和发展阶段密切相关。DIC临床综合征发生在某些严重疾病的基础上,只存在于复杂病理过程的某一阶段,其临床表现可具有以下特点:①由于引起DIC原发病多,所以DIC原发病的症状和体征常掩盖临床表现。②DIC病理发展过程可能会发生跳跃式变化,因此临床表现也有很大的变异性。③有的DIC患者(占13.5%~20%)除原发病症状和体征外,无明显症状DIC特异性表现。DIC出血倾向、休克、栓塞和微血管病性溶血是临床上最常见的四种症状。

1.出血倾向 出血是DIC最常见的症状之一,有时甚至是提示DIC诊断的唯一临床依据。

(1)发生率:DIC出血发生率为84%~95.4%,甚至有人认为可达100%者。DIC出血率的差异可能与基础疾病、临床类型和诊断期的差异有关。

(2)特点及部位:DIC出血多为自发性和持续性出血。出血部位可遍布全身,多见于皮肤、粘膜、牙龈、伤口和穿刺部位。其次,部分内脏出血较多,可表现为咯血、呕血、血尿、黑便、颅内出血等。

(3)临床特征:除少数病例外,DIC出血倾向具有以下临床特征:

①突然出现出血,往往不易用当时原发病或原发病的症状来解释,且患者多无既往出血史。

②出血部位广泛且多发,即两个以上部位同时出血。同济医科大学附属协和医院前256例DIC据统计,有79例出血者同时出血两部分,占30.9%;3同时出血的部位有22例,占8.6%,单部位出血所占比例很小。

③出血多伴有DIC休克、皮肤栓塞坏死、器官功能不全等其他临床表现。

④纤溶抑制剂、单纯输血或凝血因子补充等常规止血治疗措施疗效不明显,有时会加重病情,抗凝治疗等综合措施往往有一定疗效。

2.休克或微循环衰竭 休克或微循环衰竭DIC最重要和最常见的临床表现之一。其发病率是30%~80%之间。Matsuda 136例DIC患者,33%有休克;前同济医科大学附属协和医院256例休克表现者占46.5%。

临床特点:DIC除一般休克外,休克或微循环衰竭的临床特征如下:①最常见的休克原因,如失血、中毒、过敏、剧烈疼痛等。②休克常伴有出血倾向、栓塞等DIC其他表现同时出现,但休克和出血的严重程度大多不一致。③休克早期可出现各种器官,特别是生命重要器官功能不全的症状和体征,如肾、肺、脑皮质功能不全等。这与上述表现大不相同,一般休克只出现在末期。④休克多为难治性,临床病情严重,常规治疗效果不明显,甚至可能加重病情。

3.微血管栓塞

(1)发生率:因为DIC病情不同,标本部位和检查方法不同,DIC血栓栓塞的发病率差别很大。

(2)临床特点:

①DIC栓塞为微血管栓塞:分布广泛,扩散,血栓形成或栓塞的局部定位症状和体征通常较少,因此传统的概念和方法无法找到DIC栓塞的临床和影像学证据。

②许多DIC患者栓塞为体表浅层栓塞:主要表现为皮肤和粘膜发绀,进而发展为广泛的血栓栓塞性坏死。此时,皮肤上可以看到斑点或斑点,病变中心有比皮肤表面更高的深红色小血栓形成,周围有不同大小的片状颜色。随着疾病的发展,血栓形成周围的出血成周围的出血点可能会因缺血和缺氧而坏死,并可能导致表皮脱落。坏死炉常分散,多见于眼睑、四肢、胸背、会阴等皮下脂肪较多、组织较软的部位。粘膜损伤与皮肤相似,易发生在口腔、消化道、肛门等部位,可形成弥散性灶性坏死和溃疡,也可引起大斑点坏死、脱落,可引起上消化道出血等症状。

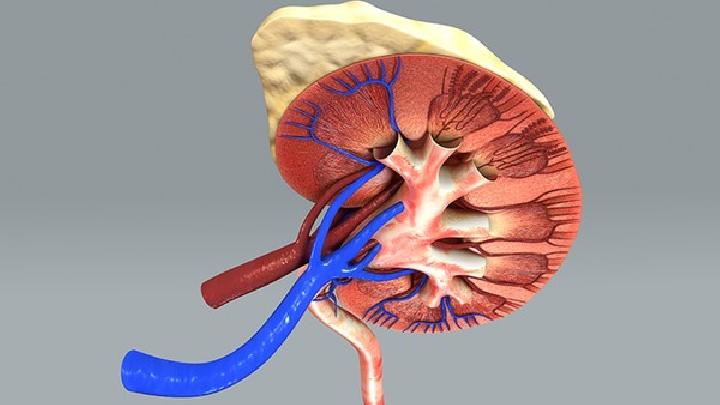

③一些DIC患者的栓塞发生在体腔深处:特别是每个生命的重要器官。此时,栓塞的证据大多表现为相关器官的功能衰竭,除了少数能通过活检直接检出血栓形成的证据。根据同济医科大学附属协和医院等医院的病例统计,DIC肾脏器官栓塞发生率最高,约占54%;其次是肺。主要表现为呼吸窘迫综合征和呼吸功能不全,约占44.6%;脑皮质弥散性栓塞再次表现为颅内高压综合征,意识障碍程度不同,原因不明,约占24%;少数可能有脑血栓形成的症状和体征。其他包括心肌和肝脏微血管栓塞、肾上腺皮质、垂体或肠系膜栓塞可产生相应器官暂时性或永久性功能障碍。

DIC见表1。

4.微血管病性溶血 DIC可发现的溶血约见于25%病人。红细胞损伤是由它引起的DIC诊断价值极大。

DIC溶血的发生主要因素引起:①DIC当毛细血管中广泛的血栓形成和反射性血管痉挛时,管腔高度狭窄。当红细胞通过这种狭窄的毛细血管时,它们会被机械作用变形和损伤DIC溶血的主要原因(因此称为微血管病性溶血)。②毛细血管中的纤维蛋白血栓形成,其表面不是很光滑,有许多纤维蛋白丝和其他附着物。它们会对循环中的红细胞造成机械损伤,如悬挂和挤压,并加剧对红细胞的损伤。③由于缺血、缺氧、代谢毒性产物的作用,患者的红细胞增加了机械脆性。

DIC溶血在临床上表现为微血管病性血管内溶血,常有以下特点:①大多数急性血管溶血缺乏典型的症状和特征,如畏寒、发热、腰痛、黄疸等。这可能与轻度溶血有关。②在某些情况下,不明原因的进行性贫血或血常规检测时性血红蛋白下降可能是一个提示DIC溶血反应的唯一证据。③因为微血管疾病是DIC溶血的主要原因是红细胞损伤的证据更为明显,如大量的红细胞碎片和破碎的红细胞,以及三角形、头盔、棘等异形红细胞。

5.除上述主要临床表现外,原发性疾病的临床表现原因DIC感染、肿瘤、病理产科、手术、创伤等基础疾病的相应症状和体征各有相应的临床表现。

6.其他 DIC文献中仍有其他临床表现:①新生儿DIC主要表现为四肢发冷、精神萎靡、面色苍白、鼻翼扇动、呼吸不规则、不哭或哭声过低、皮肤肿胀、抽搐等。②DIC除出血点和斑块状坏死外,皮肤还可能出现暴发性紫癜、手指(脚趾)端发绀和坏死,少数可能出现鼻坏死。

1.国内标准 1995年全国第五届血栓与止血会议(武汉)制定的诊断标准如下:

(1)临床表现:①存在易引起DIC基础疾病。②临床表现如下:A.多发性出血倾向;B.微循环衰竭或休克不易用原发病解释;C.皮肤、皮下、粘膜栓塞性坏死、早期肺、肾、脑等器官功能不全等多发性微血管栓塞的症状和体征;D.抗凝治疗有效。

(2)实验室指标:同时有以下三种异常:①血小板<100×109/L或呈进行性下降(肝病、白血病、血小板<50×109/L);或有2项以上血浆血小板活化产物升高:β-TG,PF4,TXB2,GMP-140。②血浆纤维蛋白原含量<1.5g/L或进行性下降或>4g/L(白血病等恶性肿瘤<1.8g/L,肝病<1.0g/L)。③3P试验阳性或血浆FDP>20mg/L(肝病:FDP>60mg/L),或D-二聚体水平升高(阳性)。④缩短或延长凝血酶原的时间3s以上或动态变化(肝病:凝血酶原时间延长5s以上)。⑤纤溶酶原含量和活性降低。⑥AT-Ⅲ含量和活性降低(不适合肝病)。⑦血浆因子Ⅷ:C活性<50%(肝病必备)。<50%(肝病必备)。

疑难病例应有以下一项以上异常:①因子Ⅷ:C降低,vWF:Ag升高,Ⅷ:C/vWF:Ag比值降低。②血浆TAT浓度升高,或F1 2水平上升。③血浆纤溶酶-纤溶酶抑制物复合物(PIC)浓度升高。④血(尿)纤维蛋白肽A水平增高。

2.国外常用标准

(1)Colman标准:Colman l971年初提出的DIC(实验)诊断指标。①血小板减少(<100×109/L)。②延长凝血酶原的时间。③减少纤维蛋白原(<1.5g/L)。如上述三项中只有两项异常,则应有以下三项中的一项以上异常:①凝血酶凝固时间延长。②血清中FDP比正常增加4倍(或3P试验阳性)。③缩短优球蛋白溶解时间。<100×109/L)。②凝血酶原时间延长。③纤维蛋白原降低(<1.5g/L)。如以上3项中仅2项异常,则需有以下3项中的1项以上异常:①凝血酶凝固时间延长。②血清中FDP较正常增高4倍(或3P试验阳性)。③优球蛋白溶解时间缩短。

(2)近年来日本学者提出的日本评分诊断标准(表3)。

3.诊断评析

(1)DIC微血栓塞缺乏特异性:急性DIC持续时间短,常被临床医生忽视,或未被发现,或归因于原发病。事实上,微血栓形成的广泛形成而不是出血是组织缺氧和器官功能不全的最常见原因。如果能在高凝期进行诊断和治疗DIC,预后将得到显著改善。DIC出血是凝血和造血功能损失补偿的表现。其主要特点是全身多部位出血,原发病往往无法解释。DIC临床特点,改进正确DIC警惕性容易发生存在DIC基础疾病患者常规监测DIC,是早期诊断DIC的关键。

(2)DIC实验室检查缺乏特异性:不能通过一项或几项试验进行诊断DIC。这也是国际上尚未制定公认诊断标准的主要原因。虽然国内诊断标准是全面的,但一些学者认为,通过近年来的应用,仍然存在许多问题。例如,太麻烦了,有些项目耗时、费力、成本高、可操作性差等。一些外国学者认为,事实上,如果PT、APTT、纤维蛋白原定量和血小板计数异常DIC诊断基本确立了原发病因和典型临床表现。

还应注意以下几点:①纤维蛋白原正常不易排除急性DIC因为纤维蛋白原本是急性反应蛋白,但因为DIC原发病率增加。当怀疑。DIC如果纤维蛋白原从极高水平急剧下降到正常低值,则有助于诊断。相反,纤维蛋白原的极低水平并非如此DIC低纤维蛋白原血症可发生在许多肝病的晚期。②如果血小板在短时间内进行性降低,应强调动态监测。排除其他原因后,应考虑DIC。③3P该试验用于确定血浆中可溶性纤维蛋白单体复合物,间接反映凝血酶的产生,但可能是假阳性的,如各种创伤和大手术。DIC当晚期纤维蛋白原极度减少时,由于几乎没有纤维蛋白单体的进一步生成,3P试验可出现阴性反应。④FDP它是纤维蛋白和(或)纤维蛋白原的产物,FDP增加提示纤溶酶的产生。但深静脉血栓等其他血栓性疾病也可能发生FDP的升高。⑤D-二聚体是纤维蛋白产生的一个片段,由纤维蛋白降解维酶产生FDP同样,其他血栓性疾病也可能发生D-二聚体阳性。

(3)过去根据病理生理变化DIC分为三个阶段:高凝期、消耗性低凝期和纤溶亢进期。这主要取决于凝血酶与纤溶酶活性之间的平衡和机体的补偿。虽然临床上很难完全划分这三个阶段,但如果能进行初步划分,对治疗方案的选择具有一定的参考价值。高凝期为DIC在早期阶段,凝血因子相继激活,血凝增加,大量凝血酶引起微血管弥散性微血栓形成,导致受累器官的功能障碍。此时,由于身体的补偿功能良好,血小板和凝血因子的水平基本正常,甚至高于正常水平。除控制原发病外,本期治疗主要是抗凝剂,不应注射凝血因子和血小板,禁止使用抗纤维溶剂。在消耗性低凝期,由于血小板和凝血因子的大量消耗,超过了身体的补偿能力,或者血小板和凝血因子消耗过快,身体没有时间补偿,因此血小板减少,缺乏各种凝血因子,导致凝血功能障碍,大部分临床出血。在高凝治疗的基础上,补充凝血因子和(或)血小板。纤溶亢进期,纤溶酶降解纤维蛋白和纤维蛋白产生大量可干扰止血功能的FDP。此外,纤溶酶还降解因子Ⅴ和因子Ⅷ凝血因子进一步降低,出血表现更加明显。在消耗性低凝治疗的基础上,应酌情进行抗纤溶治疗。

(4)对DIC早期诊断或前DIC诊断:人们一直在不懈研究,但这个问题还没有解决。主要原因是上述DIC临床表现和实验室检查缺乏特异性。即使是一些检查项目,如凝血酶原碎片1+2(F1+2)和凝血酶-抗凝血酶(TAT)等等,可能有助于诊断,但由于成本高、结果不快等因素,暂时不能广泛应用于临床实践。